Wein verstehen - Wein genießen

A. Sensoanalyse: Wie man Wein verkostet, um ihn zu genießen

Sensoanalyse: Weiterentwicklung der Verkostung

Um die bis dato unerreichte sensorische Vielfalt heutiger Weine für den Konsumenten erkennbar, nachvollziehbar und nutzbar zu machen, bedarf die menschliche Ess- und Trinkkultur der Weiterentwicklung. Es gilt, diese in etwa auf eine Stufe mit den Kenntnissen über Musik zu heben. Dazu bedarf es zuerst der Sensibilisierung des Konsumenten über den alltäglichen Nutzen, den Jedermann aus der Steigerung der persönlichen sowie der allgemeinen Ess- und Trinkkultur ziehen kann. Es gilt zudem, das Wissen über die Funktionalität der menschlichen Sinne zum Verständnis der hochkomplexen Interaktion der Sinnesorgane und des Gehirns bei der Nahrungsaufnahme zu vermitteln. Außerdem bedarf es einer nachvollziehbaren, alltagstauglichen Methodik zur Sensoanalyse von Lebensmitteln und einer differenzierten Terminologie, die den vielfältigen Prozessen und Wahrnehmungen sprachlichen Ausdruck verleihen kann. Es gilt also, eine praxistaugliche Methode anzubieten, präzise Begriffe zu definieren und deren Anwendung durchzusetzen. Dieser Herausforderung hat sich Winehead gestellt.

Hier können Sie erfahren, wie Sie die Wirkung von Lebensmitteln auf unsere Sinne im Allgemeinen und von Wein im Besonderen besser verstehen und genießen können. Begleiten Sie uns in die Welt der Sinne. Ergänzen Sie ihr Wissen und üben Sie bewusstes Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen. Sie werden Weine und Rebsorten unterscheiden, beschreiben und das Preis-Leistungsverhältnis besser einschätzen können.

Nutzen: Kompetenz in eigener Sache, soziale Kommunikation, Gesundheit und Emotion

Verständnis für das Funktionieren des eigenen Körpers folgt keinen kurzfristigen Trends, sondern fördert Entwicklung von Persönlichkeit und Gesundheit. Es fördert Hedonismus im Dienste sozialer Kommunikation mit dem eigenen Ich, mit Familie, Freunden und Kollegen. Fachliche Kompetenz befähigt zur sensorischen Unterscheidung, zum Beispiel bei Wein, von Anbaugebieten, Weinen und Rebsorten, zur Kombination mit Speisen und zur realistischen Einschätzung des Preis-Leistungsverhältnisses beim Einkauf oder beim Verzehr in der Gastronomie.

Genuss zeigt auch gesundheitlich Wirkung, denn er regt im Gehirn die Ausschüttung von Botenstoffen an, die zu Entspannung und Stressabbau beitragen. Emotionale Momente entstehen, mal aus der Erinnerung heraus, bspw. an eine Urlaubsreise, zur sinnlichen Gewichtung des Augenblicks oder als Vorhaben für die Zukunft.

Sensoanalyse

Als Sensoanalyse bezeichnet man die Beschreibung und Bewertung eines Objektes mit den Sinnen. Ohren, Augen, Nase, Zunge, Mundschleimhaut und Haut sind die dafür beim Menschen vorhandenen Sinnesorgane.

Bei der Sensoanalyse handelt sich primär nicht um ein hedonistisches Vergnügen. Ziel der Sensoanalyse ist es, sensorische Kompetenz zu erhöhen und dadurch Urteilskraft zu stärken: Genuss durch Wissen. Wer die Inhaltsstoffe, die er riecht, schmeckt und fühlt (Haptik), erkennt, benennt und zuordnet, kann das sensorische Potential des Getränks in seinem Glas effektiver ausschöpfen und genießen. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich, angepasst, auf alle anderen Lebensmittel übertragen und ermöglichen täglich genussfreudige Erlebnisse.

Wie funktionieren die menschlichen Sinne?

Trifft ein Molekül auf Rezeptorzellen auf der Riechschleimhaut oder im Mund, löst es dort eine Reitempfindung aus, sofern der menschliche Organismus dieses Molekül verarbeiten kann. So sind bspw. Mineralien nicht löslich (Ausnahme Kochsalz) und können weder gerochen noch geschmeckt werden.

Konnte das Molekül eine Reizempfindung auslösen, ist der Weg ins Gehirn kurz. Dort entscheidet sich dann, ob die Reizempfindung erkannt werden kann. Dazu muss diese Reizempfindung vorher im Gehirn einem Begriff (Name, Bild/Aussehen, Geschmack) zugeordnet und diese Zuordnung gespeichert worden sein. Die Fähigkeit zur korrekten Wahrnehmung muss bei den meisten Reizempfindungen (Erdbeere oder Himbeere?) gelernt werden.

1. Reizempfindung (Sensation): eine physikalische (optisch, akustisch, mechanisch) oder chemische (schmeckbar, geruchlich) Ursache, die den dafür vorhandenen Rezeptor in den Sinneszellen anregt.

2. Reizweiterleitung (Transduktion): Übertragung der Reize von den Sinneszellen über die Nervenbahnen bis zum Gehirn.

3. Wahrnehmung (Perzeption): bewusste Verarbeitung (Identifikation + Zuordnung) der Reizempfindung.

Objektive Empfindung und subjektive Wahrnehmung

Eine identische Reizempfindung verursacht bei allen Menschen die gleiche Transduktion, ein objektiver Vorgang also. Allenfalls unterscheiden sich die Individuen in ihrer Sensibilität (Empfindungsschwelle). Wenn die Sinne bei unterschiedlichen Individuen einheitlich kalibriert wurden, also einer visuellen, auditiven, olfaktorischen, geschmeckten und gefühlten Reizempfindung ein allgemein akzeptierter Begriff zugeordnet wurde (…dies ist eine Erdbeere!) und dies im Gehirn gespeichert wurde, so muss auch die Sensoanalyse bei diesen Individuen zu eindeutigen, reproduzierbaren Wahrnehmungen führen. Der hierzu notwendige Lernprozess zur Kalibrierung der Sinne ist als kulturelle Errungenschaft zu verstehen und erfordert Ausbildung, Konzentration, Erinnerung sowie kontinuierliche Übung. Dieser Prozess ergänzt die unbewusste Sozialisation des Einzelnen. Diese ist subjektiver Natur, denn sie ist von kognitiven, geografischen, historischen, sozialen und religiösen Faktoren geprägt.

Sprache

Um Aussagen für sich selbst und andere verständlich und somit nachvollziehbar zu machen, bedarf es einer klar definierten Terminologie, um objektive, reproduzierbare und wiedererkennbare Aussagen zu treffen. Erstaunlicherweise herrscht bis heute, selbst in der Fachliteratur, ein erstaunlicher Wirrwarr bei der Verwendung von Begriffen und deren Definition. So trägt selbst Jancis Robinson in ihrem Standardwerk The Oxford Companion to Wine zur Verwirrung bei, indem sie schreibt: „In this book the word flavour is used interchangeably with aroma”.

S. 273/Flavour Third Edition, 2006, Oxford University Press

Die Liste ließe sich fortsetzen, wobei vielen Autoren das Problem bekannt ist und dies auch erwähnt wird. Leider bislang ohne Folgen.

Winehead hat sich deshalb entschieden, Begriffe eindeutig zu definieren, denn nur so lässt sich der hochkomplexe Prozess der Sinnesreizung bei der Einnahme von Lebensmitteln verstehen, der alle menschlichen Sinne in einem sehr kurzen Zeitraum anspricht. Winehead fokussiert bei der Sensoanalyse von Wein auf Riechen, Schmecken und Fühlen. Hören kann bei Wein vernachlässigt werden und Sehen kann bei der Wahrnehmung von Farben individuellen Abweichungen unterliegen.

Bei der alltäglichen Nahrungsaufnahme vergehen zwischen den einzelnen Phasen der Sensoanalyse nur wenige Sekunden. Befindet sich die Speise einmal im Mund, beginnt der Reizempfindungsprozess für Schmecken, Fühlen und retronasalen Riechen sofort und kann, je nach Aufmerksamkeit, mehrere Sekunden dauern. Mehr zum Thema finden Sie hier.

Methodik

Winehead zeigt eine deskriptive, chronologisch strukturierte Methodik auf, die sich an natürlichen Verhaltensweisen des Menschen orientiert. Sehen, direktes Riechen (orthonasale Olfaktion), Schmecken, Fühlen (haptisches Empfinden) und indirektes Riechen (retronasal) über den Rachenkanal bilden die natürliche Reihenfolge bei der Speisenaufnahme. Auch Hören gehört zu den Reizempfindungen, kann bei Wein aber vernachlässigt werden.

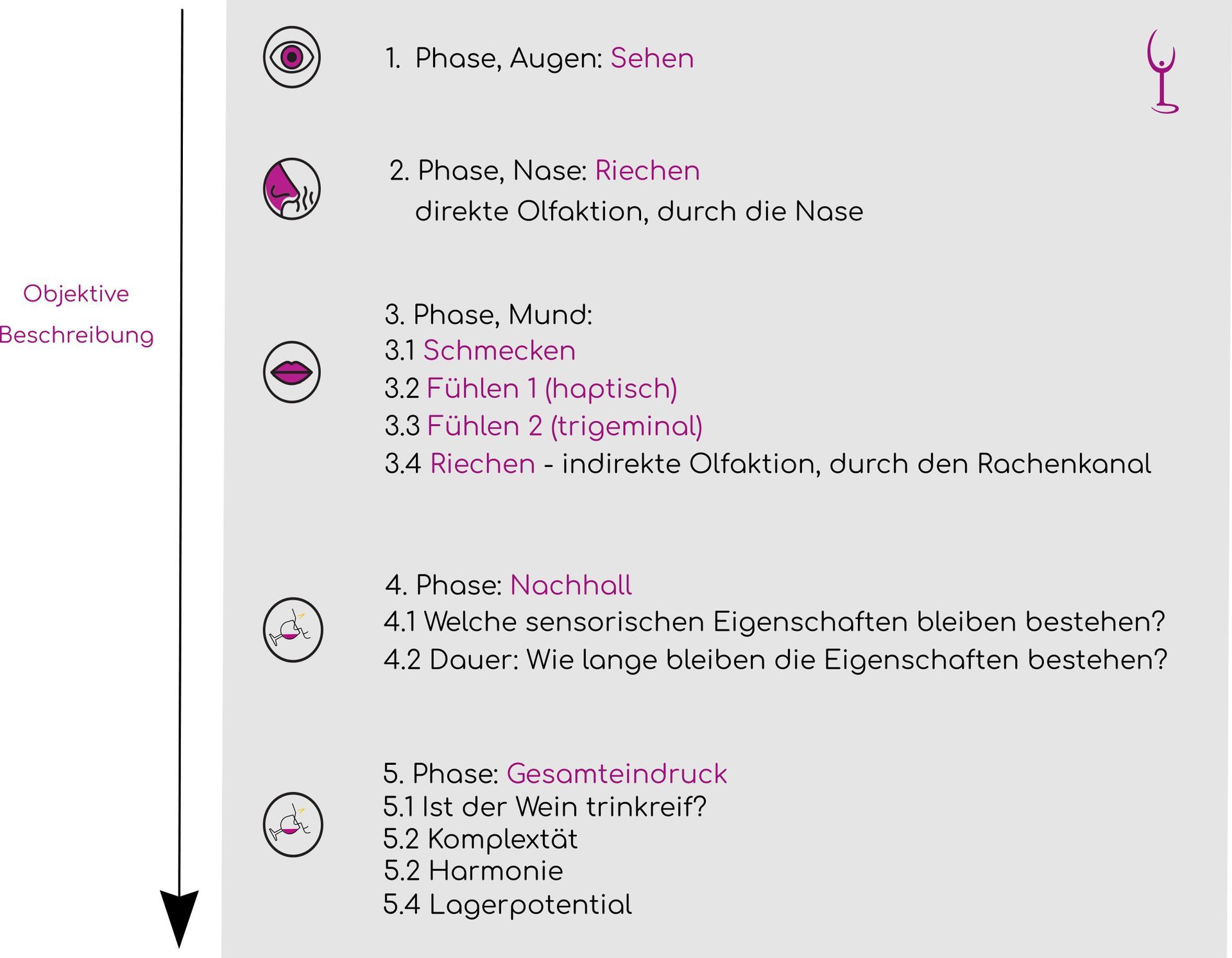

Objektive Beschreibung

Es gilt, die Sensoanalyse aufzuspalten (Phase 1-5, Grafik 1), um die simultan auftretenden Empfindungen zu unterscheiden. Werden diese erkannt, identifiziert und ihrer Herkunft im Lebenszyklus des Weines zugeordnet, entstehen Wahrnehmungen. Diese lassen sich nun quantitativ Beschreiben und bilden die Grundlage für den qualitativen Teil der Sensoanalyse. Als Beispiel sei hier Säure erwähnt. Wie viel Säure (quantitativ) wird wahrgenommen? Passt die Menge zum Weintyp (qualitativ)?

Subjektive Bewertung

Nach Abschluss der fünf objektiven Phasen der Sensoanalyse steht die letzte Phase (Phase 6, Grafik 2), die subjektive Wertung, im besten Fall als genussvolle, hedonistische Erfüllung, an.

B. Und so geht's... Schritt für Schritt

Es gilt die Schritte der Sensoanalyse bewusst einzeln nacheinander durchzuführen, auch wenn viele der Empfindungen gleichzeitig in Erscheinung treten.

Die von Winehead entwickelte Verkostungsmethodik ist chronologisch aufgebaut, sie orientiert sich an dem natürlichen Ablauf der Speisenaufnahme und besteht aus den folgenden 6 Phasen:

Methodik zur Sensoanalyse

Grafik 2

1. Phase, Augen: Sehen

Die Farbe eines Weines setzt sich aus einer Vielzahl von Einflüssen aus dem gesamten Herstellungs- und Weinreifungsprozess zusammen. Die Dauer und die Umweltbedingungen wie Lagertemperatur, Luftfeuchtigkeit (Naturkork kann trocknen und zusätzlich Sauerstoff in die Flasche gelangen lassen) und Lichteinfluss beeinflussen die Farbe. Sie kann Aufschluss über Herkunft, Herstellung und über Trinkreife, nicht jedoch zwingend über seine sensorische Qualität, geben. So entspricht bspw. eine hohe Farbdichte nicht unbedingt einem breiten Aromaspektrum.

Die Wahrnehmung der Farbe hängt zudem stark vom Auge des Betrachters ab. Die Schwankungen von Mensch zu Mensch können beträchtlich sein. All diese Faktoren führen dazu, dass Winehead der visuellen Beschreibung und Bewertung der Farbattribute beim Wein nur einen geringen Stellenwert einräumt. Wir beschränken uns darauf, diese mit den Angaben auf dem Etikett abzugleichen. Weißwein sollte immer klar sein; Farbton und -intensität dem Ausbau (Holzgefäß) und dem Alter laut Etikett entsprechen. Dies gilt auch für Roséwein. Bei Rotwein gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich nicht durch ersten visuellen Eindruck beeinflussen zu lassen. Hier empfiehlt es sich, mit der Bewertung bis zum Abschluss aller sechs Phasen der Sensoanalyse (siehe Winehead, Methodik der Sensoanalyse) zu warten. Anzumerken ist noch, dass bei fortschreitender Weinreife der Rückgang der Farbintensität zuerst am hinteren oberen Rand der Weinoberfläche im Glas erkennbar wird. Um dies zu erkennen, hält man das Glass schräg gegen einen weißen Hintergrund; der Randstreifen der Weinoberfläche wird in diesem Zustand transparenter.

Weinfarbe setzt sich aus drei Attributen zusammen:

1. Klarheit, mit den Abstufungen klar und trüb

2. Farbton: Farbspektrum (bei Rotweinen) von violett bis Ziegelfarben, drückt das relative Alter des Weines aus.

Unsere Farbterminologie, gelistet von links nach rechts in chronologischer, dem fortschreitenden Alter des Weines Rechnung tragend, lässt eine ungefähre Beschreibung des Farbtones zu. Für die Rotweine gilt z.B. violett als Farbton eines sehr jungen Weines und ziegelorange als Ausdruck eines langen Entwicklungsprozesses.

- Weißwein: farblos - blassgelb - grüngelb - strohgelb - gelb golden - golden - bernsteinfarbig - gelbbraun

- Rosé: violettrosa - kirschrosa - erdbeerrosa - rosaorange - zwiebelfarben

- Rotwein: violett - sauerkirschrot - kirschrot - rubinrot - ziegelrot - ziegelorange

3. Farbintensität/Sättigung: beschreibt die Deckkraft der Farbe mit den Begriffen: blass - matt – intensiv. Sie hängt von der Menge und vom Entwicklungszustand der Farbpartikel ab. Bei Weißweinen nimmt die Farbintensität durch Oxidation während der Weinreifung zu, bei Rotweinen nimmt sie hingegen ab.

Fließfähigkeit:

Die Konsistenz (z.B. die Schlierenbildung) hat für die Bewertung nur eine geringe Bedeutung, da sie nur wenig über die sensorische Qualität, also über das Zusammenspiel der Inhaltsstoffe, aussagt. Sie hängt vom Glykol- und Restzuckeranteil ab.

2. Phase, Nase: Riechen

Diese Phase liefert den mit Abstand größten Teil an Reizempfindungen, wissenschaftliche Untersuchungen gehen von ca. 80% aus.

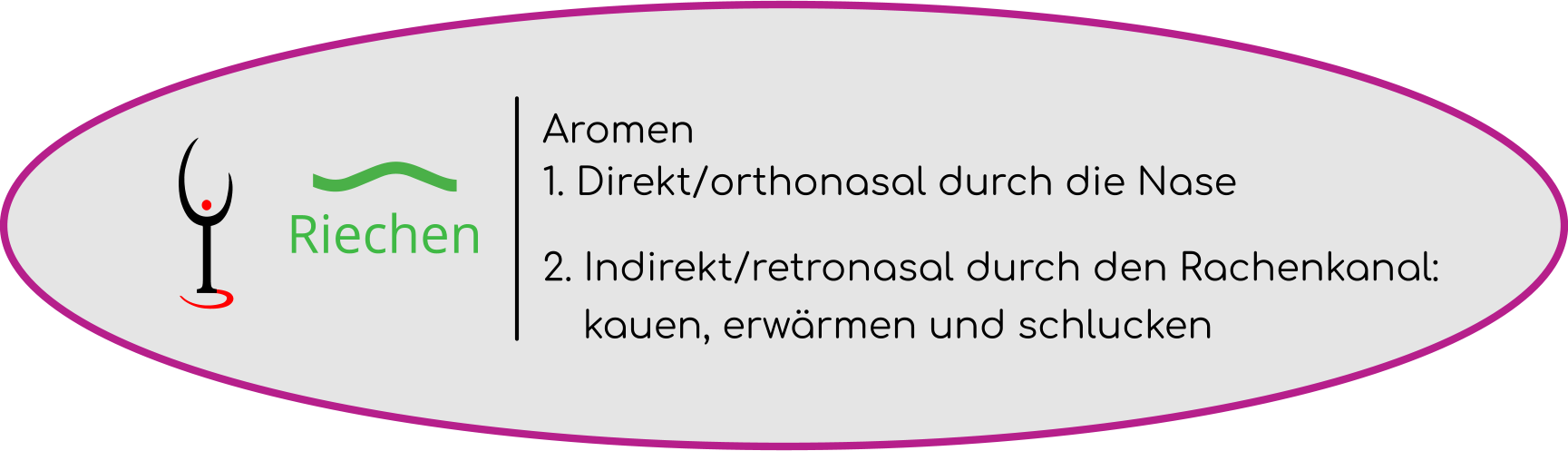

Aromen: Diesen Begriff verwendet Winehead ausschließlich, um jene flüchtigen Stoffe, die durch die Riechschleimhaut des Menschen, sowohl durch die Nase (orthonasal/direkt) oder über den Rachenkanal (retronasal/indirekt) aufgenommen werden, zu beschreiben.

Der Riechvorgang gliedert sich in drei Schritte:

1. Zunächst erfolgt die direkte (orthonasale) Olfaktion durch die Nase. Schenken Sie den Wein in ein geeignetes Glas (geruchsfrei, transparent, dünnwandig, >400ml) und halten Sie Ihre Nase tief hinein und riechen Sie daran stoßartig, zwei- bis dreimal, ohne das Glas zu schwenken. Versuchen Sie, Ihre Riechempfindungen zu identifizieren: Was rieche ich?

2. Schwenken Sie dann den Wein einige Male im Glas und wiederholen den Riechvorgang. Versuchen Sie mögliche Veränderungen zu erkennen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Schritt empfiehlt Winehead eine Pause von 15 Sekunden, um dem Riechorgan Zeit zur Regeneration zu geben. Auch hier gilt: zwei- bis dreimal muss reichen, sonst beginnt der Prozess der Adaptation. Dies bedeutet, dass das Gehirn bei wiederholt auftretenden gleichen Reizempfindungen keine Signale mehr wahrnimmt.

3. Der dritte Teil des Riechens, die indirekte (retronasale) Phase, erfolgt, wenn der Wein sich schon im Mund befindet. Dort wird er erwärmt, gekaut und zusätzlich belüftet. Dadurch werden Aromen freigesetzt, die nun über den Rachenkanal zur Riechschleimhaut gelangen.

Detaillierte Information zu Aromen finden Sie in unserem Artikel "Aromen – Riechen" hier.

Grafik 3

3. Phase, Mund: Schmecken, Fühlen und Riechen

Geschmack ist nicht identisch mit Schmecken!

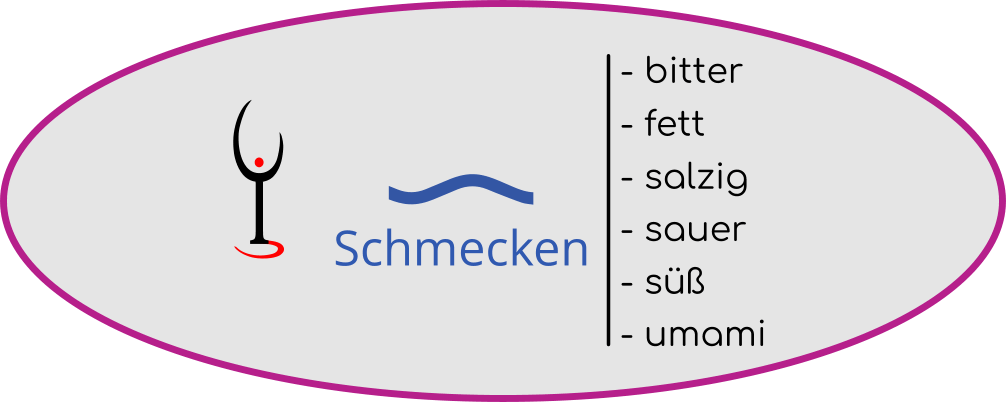

3.1 Schmecken

Für Winehead umfasst Schmecken den chemischen Prozess, der die im Speichel gelösten Inhaltsstoffe für die Sinneszellen auf der Zunge bereitstellt und die dadurch ausgelösten Reizempfindungen. Schmecken beruht somit ausschließlich auf der Funktion der Zunge: schmeckbare süße, saure, bittere, salzige, umami und fette Inhaltsstoffe in Reizempfindungen umzuwandeln, die dann durch den Trigeminusnerv über dessen Äste im Unterkiefer (mandibular) und im Oberkiefer (maxillar) durch elektrische Reize an das Gehirn weitergeleitet werden. Dort erfolgt die Zuordnung der Reizempfindungen (Wahrnehmung).

Fettsäure ist als sechste Schmeckart vorhanden, es wurden entsprechende Fettrezeptoren nachgewiesen. Weitere Rezeptoren werden untersucht, bspw. für Kohlenhydrate/Stärke, Kalzium, Metalle, Wasser und CO2.

Als Geschmack bezeichnet Winehead den sensorischen Gesamtausdruck, der sich aus auditiven, visuellen, olfaktorischen, geschmeckten und gefühlten Wahrnehmungen zusammensetzt. Geschmack bedeutet demnach zuerst Erkennen, Beschreiben, Zuordnen und dann Bewerten von Inhaltsstoffen und deren Attributen.

Bei Wein kann man die auditiven Attribute i.d.R. vernachlässigen, bei Kartoffelchips sähe es anders aus.

Geschmack wird im deutschsprachigen Raum bei Lebensmitteln mit doppelter Bedeutung (Schmecken + sensorische Gesamtbewertung) verwendet. Dies führt zu Konfusion und zu Verwechslung mit Schmecken.

Attibute, die beim Schmecken zu berücksichtigen sind.

Grafik 4

3.2 Mundgefühl - haptische Eigenschaftem

Konzentrieren Sie sich auf das Mundgefühl (haptische Reizempfindung durch die Mundschleimhaut). Haptik drückt aus, wie ein Stoff sich anfühlt. Versuchen Sie, Ihre Empfindungen den haptischen Eigenschaften zuzuordnen, die in der folgenden Abbildung dargestellt sind. So wird Empfindung zu Wahrnehmung.

Attribute, die beim Fühlen zu beachten sind.

Fühlen 1

Mechanorezeptoren in der Mundschleimhaut, in den Wangen, am Gaumen sowie auf der Zunge nehmen Reize auf.

Grafik 5

Fühlen 2

Adstringenz, Schärfe und Temperatur werden über freie Nervenenden des Trigeminusnervs an das Gehirn übertragen.

Grafik 6

Fühlen (Haptik): physikalischer Reiz, drückt aus, wie sich ein Lebensmittel im Mund (Lippen, Zahnfleisch, Backen, Gaumen, Rachen, Kehle und Zunge) anfühlt. Dafür gibt es vier verschiedene hochsensible Rezeptortypen (Festigkeit, Temperatur + Schmerz, Bewegung und Position), im Mundraum, die Teilchen von einer Größe von 20-25 Micra unterscheiden können. Dadurch wird die Evaluation von Adstringenz, Fülle, Gewicht, Größe, Oberflächentextur, Schärfe, Schmerz, Temperatur, Viskosität und Volumen möglich.

Bei Wein findet die Reizempfindung durch die Mundschleimhaut (Lippen, Zunge, Gaumen, Rachen und Backen) statt und wird als mechanischer Reiz (z.B. Adstringenz, hervorgerufen durch Phenole), als Viskosität (Zähflüssigkeit), als Ausdruck mineralischer Effekte, als Schärfe oder als thermische Reaktion (Vasodilatation, z.B. durch Alkohol) wahrgenommen.

3.3 Retronasal, indirekte Olfaktion

Der Zeitpunkt ist gekommen, sich auf die indirekte Olfaktion durch den Rachenkanal zu konzentrieren. Der gekaute, somit erwärmte und dadurch veränderte Wein, setzt Aromen frei, die nicht unbedingt schon bei der direkten Olfaktion sensorisch präsent waren.

4. Phase: Nachhall

Auch Abgang genannt, benennt Finale das Zusammenspiel aller sensorischen Eigenschaften (olfaktorisch, geschmeckt, haptisch, retronasal), nachdem das Getränk geschluckt wurde.

4.1 Welche sensorischen Eigenschaften bleiben bestehen?

Sticht eine Eigenschaft hervor, überlagert Sie andere? Fehlt Ihnen etwas?

4.2 Wie lange bleibt der sensorische Ausdruck bestehen?

Hier wird in Sekunden gemessen, Maßeinheit ist Caudalie.

5. Phase: Gesamteindruck

5.1 Ist der Wein trinkreif?

Der sensorische Ausdruck des Weins, seine sensorische Qualität, beruht auf der Wirkung seiner Inhaltsstoffe auf die Sinnesorgane. Da sich einzelne Komponenten mit der Zeit verändern, verändert sich auch ihr Zusammenspiel und somit der Ausdruck. Der Weinreifungsprozess beginnt schon mit Abschluss der Gärung und findet somit im Gär-/Lagertank, gegebenenfalls während des Ausbaus im Holzgefäß und natürlich in der Flasche statt. Er dauert umso länger, je vielfältiger das Ausdruckspotential der einzelnen Inhaltsstoffe ist.

Bei Verwendung von Verschlüssen aus Kork können sich die einzelnen Flaschen derselben Füllung unterschiedlich entwickeln, da die Schließfähigkeit (Sauerstoff!) naturgemäß nicht bei allen Korken in gleichem Maße gewährleistet ist. Die ideale Lösung sind Kunststoff- oder Schraubverschlüsse, angepasst an die Bedürfnisse des jeweiligen Weins. Zuverlässig überprüfen lässt sich der Reifezustand des Weines nur durch Verkosten.

5.2 Ist der Wein komplex?

Hier sind Attribute wie Breite des Aromaspektrums (nicht zu verwechseln mit Intensität der Aromen), sensorische Präsenz von Alkohol, Zucker, CO2, Säure und Tanninen zu bewerten. Komplexität bezeichnet eine hohe Anzahl von visuellen, riechbaren, schmeckbaren und gefühlten Reizempfindungen. Diese stellen sich während der Weinreifung i.d.R. nicht in allen Entwicklungsphasen mit gleichbleibender sensorischer Intensität dar. Komplexität kann sich auch in einem frühen oder späten Reifestadium des Weines zeigen.

5.3 Ist der Wein harmonisch?

Einen ausgewogenen sensorischen Ausdruck bezeichnen wir als Harmonie. Ist sie einmal erreicht, sollte der Wein getrunken werden, da in der weiteren Entwicklung die Harmonie wieder verloren geht. Junge Weine, also praktisch alle Roséweine, die meisten Weißweine und Rotweine ohne Barrique-Ausbau, bedürfen für ihre Trinkreife einer Flaschenlagerung zwischen sechs Monaten und zwei Jahren. Weitere Information zum Thema Trinkreife finden Sie hier.

5.4 Hat der Wein Lagerpotential?

Wie lange lässt sich der Wein ohne sensorischen Qualitätsverlust noch lagern?

Wird der Wein durch weitere Reifezeit noch ausdrucksstärker und/oder harmonischer?

6. Phase: Persönliche Bewertung

Nun ist Ihre Meinung gefragt.

6.1 Schmeckt Ihnen der Wein?

6.2 Halten Sie den Preis für angemessen?

6.3 Zu welchem Gericht passt der Wein?

Detaillierte Information zur Kombination von Speisen und Getränken finden Sie hier.

Zur detaillierten Sensoanalyse hat Winehead ein Formular entwickelt, das alle relevanten Weinattribute erfasst sowie Vorschläge zur Benennung von deren Abstufungen anbietet. Dieses Formular finden Sie hier als pdf. Dokument zum Herunterladen. Anmerkungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind willkommen.